Standorte & Öffnungszeiten

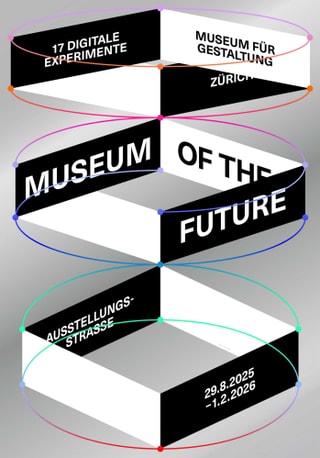

Digitaler Guide: Museum of the Future

Kurzführung

Glossar

Algorithmen, Prompts oder SpaceMouse – Fachbegriffe der Ausstellung einfach erklärt.

Hinter den Experimenten

Das digitale Museum

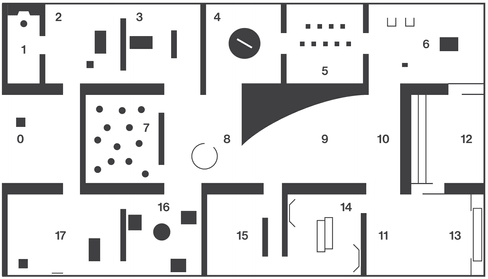

Saalplan

Alle Informationstexte zu den 17 Experimenten

Jeffrey Shaw, AU

Jeffrey Shaws Golden Calf ist ein Pionierwerk der Medienkunst. Als eine der ersten Augmented-Reality-Installationen entstand es in den Anfangsjahren des öffentlichen Internets und damit des digitalen Zeitalters. Wird der Sockel gescannt, enthüllt sich das virtuelle Kultbild und spiegelt in dessen glänzender Oberfläche zugleich die analoge Umgebung. Bereits in der ersten Version konnte die Skulptur auf einem portablen, allerdings noch verkabelten Computermonitor betrachtet werden. Das Werk schlägt so eine Brücke zwischen Realität und Virtualität und macht die Besucher:innen durch das Bedienen des Geräts zu aktiven Beteiligten im Ausstellungsraum.

Bernd Lintermann und Florian Hertweck, DE

Faszinierend – oder unheimlich? TRUST AI ist ein interaktives Medienkunstwerk, das die Rolle und Bedeutung des digitalen Wandels in unserer Gesellschaft thematisiert. Sein Fokus liegt dabei insbesondere auf digitalen Manipulationen und Videofälschungen. In einem Dialog mit den Betrachter:innen sammelt und analysiert die Maschine innerhalb kürzester Zeit Antworten, Gesichtszüge oder persönliche Merkmale und erzeugt ein virtuelles Abbild: ein falsches Ich, das täuschend echt aussieht. Das Sammeln der Daten ermöglicht der Maschine, eine Person nachzuahmen und ihr so auch Unwahrheiten in den Mund zu legen

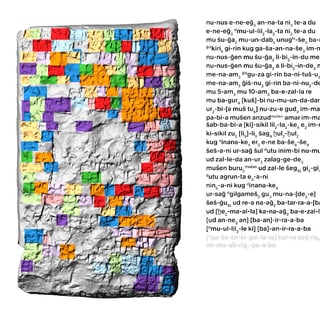

Mit Künstlicher Intelligenz (KI) lassen sich nicht nur Texte schreiben, sondern auch entziffern. Das zeigen die hier präsentierten Forschungsprojekte anschaulich: Eingescannte Briefe, Keilschrifttafeln oder Papyrusrollen können mit digitalen Tools und Algorithmen für maschinelles Lernen erstmals oder vereinfacht gelesen werden. Digitale Technologien ermöglichen es nicht nur, Texte mit Metadaten anzureichern, sie erleichtern es auch, grosse Mengen von Schriftdokumenten zu bearbeiten. Um die physischen Objekte zu digitalisieren und die Daten auszuwerten, sind zahlreiche Arbeitsschritte erforderlich – und die Zusammenarbeit von verschiedenen Fachexpert:innen.

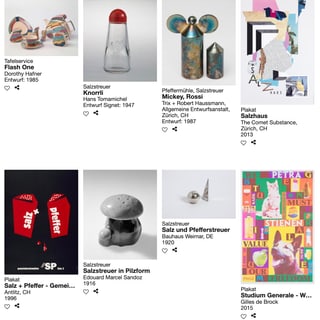

Kann Künstliche Intelligenz (KI) das Design weiterentwickeln oder bleibt sie nur Inspirationsquelle? Diese Installation erforscht das Spannungsfeld zwischen historischen Designklassikern und KI-generierten Neuinterpretationen. Ikonen aus unserer Sammlung – von der Chaiselongue bis zum Sparschäler – werden von Algorithmen analysiert und neu zusammengesetzt. So entsteht innerhalb kürzester Zeit eine scheinbar unendliche Menge an Bildmaterial. Die Resultate reichen von funktionalen Varianten bis zu surrealen Visionen und erproben die Möglichkeiten und Grenzen der generativen Video- und Bild-KI.

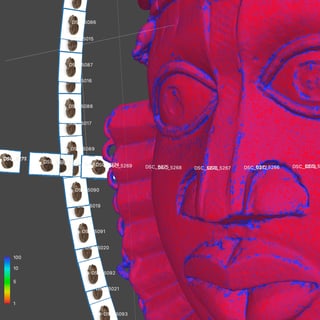

Double Truth II versammelt eine Reihe verehrter Objekte aus der Jain-, Hindu- und buddhistischen Tradition aus den Sammlungen des Bihar Museum in Indien. Mittels Fotogrammetrie wurden im Rahmen eines Forschungsprojekts Hunderte dieser Werke dokumentiert und zu hochaufgelösten 3D-Modellen zusammengesetzt. Die Installation erforscht, wie das Zusammenspiel verschiedener digitaler Technologien die präzise digitale Kopie und interaktive Rezeption dieser kulturellen Erzeugnisse und Skulpturen ermöglichen kann.

Nur bei wenigen Kulturgütern sind die Debatten um rechtmässigen Besitz und Rückgabe so präsent und vielstimmig wie bei den Kunstwerken aus dem Königtum Benin in Nigeria. In der Kolonialzeit plünderte die britische Armee 1897 den Palast und finanzierte diese «Strafexpedition» mit dem Verkauf der geraubten Kunst an Museen und Sammler:innen. Das Rohmaterial für den Guss der Werke wiederum stammte unter anderem auch aus dem Handel mit versklavten Menschen, weswegen sowohl in Nigeria als auch in der Diaspora Anspruch auf die Originale erhoben wird. Verschiedene Initiativen suchen nun Wege, wie sie als digitale Kopien in westlichen und afrikanischen Museen zugänglich gemacht werden können.

Der Pavillon Le Corbusier in Zürich war ursprünglich als Betonbau geplant. Das bezeugen unter anderem die Pläne der Baueingaben. Die Initiatorin und Bauherrin Heidi Weber konnte den berühmten Architekten Le Corbusier dafür gewinnen, das Gebäude 1967 in Stahl und Glas zu realisieren. Eine digitale Rekonstruktion macht das verworfene Betonprojekt erlebbar, während ein Punktwolken-Scan das virtuelle Durchschreiten des tatsächlich gebauten Pavillons ermöglicht. Anhand von Originalplänen, einem filmischen Rundgang, einem Fotoessay und Modellen lässt sich das Gebäude erkunden und seine Entwurfsgeschichte nachvollziehen.

Insekten gehören zu den vielgestaltigsten und farbenfrohsten Schöpfungen der Natur. Sie sind Meister der Anpassung und des Überlebens – und doch stellt der Einfluss des Menschen die Zukunft vieler infrage. Aufgrund ihrer kleinen Grösse bleiben ihre Schönheit, ihr Dasein oder Verschwinden oft im Verborgenen. Die Installation lädt dazu ein, zwölf einheimische Insektenarten näher kennenzulernen. Die digitalen Modelle wurden mithilfe von 3D-Scans der echten Exemplare erstellt und können von allen Seiten vergrössert, betrachtet und untersucht werden. Die Begegnung auf Augenhöhe kann das Bild von Insekten verändern und Vorurteile verringern – damit sie zukünftig anders betrachtet werden.

Wie fühlt es sich an, die Welt mit den Sinnen einer Spinne zu erleben? Das multisensorische Virtual-Reality-Erlebnis vermittelt das Gefühl, selbst eine einheimische VierfleckZartspinne zu sein, die sich nachts auf Beutejagd begibt. Ihre Wahrnehmung erfolgt über empfindliche Sinnesorgane auf dem Aussenskelett, die feinste Luftströmungen und Vibrationen registrieren. Entwickelt wurde diese Installation im Rahmen eines Forschungsprojekts, das Design, moderne Technologien, Naturwissenschaften und Psychologie miteinander verbindet. Ziel ist es, durch das Eintauchen in eine andere Sinneswelt eine neue Perspektive einzunehmen und so das Bewusstsein für Biodiversität zu stärken.

Das Panoramabild Schlacht bei Murten wurde im späten 19. Jahrhundert zum 400. Jahrestag des historischen Ereignisses geschaffen und zählt heute zum Schweizer Kulturerbe. Das rund 1000 m2 grosse Gemälde wurde genau erfasst, es ist mit 1,6 Terapixeln das aktuell grösste digitale Bild der Welt. Seine interaktive Darstellung ermöglicht es, das mit 3D-Elementen und einer facettenreichen Klanglandschaft angereicherte Gemälde über sein traditionelles Format hinaus und bis ins kleinste Detail zu erkunden. Aufgrund seiner Grösse war es bisher nicht möglich, die Unterschiede in der Malerei einzelner Elemente und Szenen wahrzunehmen – im digitalen Pendant werden sie nun sichtbar.

Was wird aus den Kostümen aus Oskar Schlemmers Triadischem Ballett (1922), wenn sie von einer künstlichen Intelligenz generiert und in einer digitalen Performance neu interpretiert werden? Triadic Triptych berücksichtigt Schlemmers Vision, den menschlichen Körper in geometrischen Formen darzustellen, und nutzt die Bewegungsdaten von Tänzer:innen, um die ikonischen Originalkostüme in neue skulpturale Formen zu verwandeln.

Studierende des Minors Digital Play der Zürcher Hochschule der Künste beleuchten in ihren Projekten das Puppenspiel König Hirsch (1918) und richten den Fokus auf die Marionetten von Sophie Taeuber-Arp. Inspiriert von ihrem Gestaltungsansatz sind vier neuartige «Playful Experiences» entstanden, die das ausgeklügelte und regelhafte Zusammenspiel von Farbe, Form und Bewegung der 17 Figuren erlebbar machen. Die digitalen Neuinterpretationen der Marionetten heben dabei die Zeitlosigkeit der Formensprache von Taeuber-Arp hervor. Selbstentwickelte Interfaces laden dazu ein, das Geschehen auf den Bildschirmen aktiv zu beeinflussen.

Der Kurzfilm ist das Ergebnis einer experimentellen Auseinandersetzung von Studierenden im Minor Cinematic Narration in Virtual Spaces der Zürcher Hochschule der Künste mit dem Marionettentheater König Hirsch (1918). Er wurde vollständig am Computer generiert und zeigt, wie mit digitalen Werkzeugen eigene künstlerische Ausdrucksformen im digitalen Raum gefunden werden können. Dafür sind Studierende mithilfe von Motion Capture in die 3D-Modelle selbst entworfener Charaktere geschlüpft – oder haben virtuelle Kameras geführt und digitale Lichtstimmungen kreiert.

Bewegung spielt im vielseitigen Schaffen von Sophie Taeuber-Arp eine wichtige Rolle. Bei der Gestaltung der Marionetten für das Stück König Hirsch (1918) sind bestimmt auch ihre Erfahrungen als Ausdruckstänzerin eingeflossen. Gerade dieser Aspekt lässt sich in einer klassischen Vitrinenausstellung nicht abbilden. So wurden die Marionetten nach fotografischen Vorlagen der Originale digital nachgebaut und laden nun in einem virtuellen Theater zu einem Rollenwechsel ein: Die Zuschauenden werden zu Darstellenden, die die Bewegungen der Marionetten mit ihrem ganzen Körper steuern.

Sophie Taeuber-Arp, CH

Die Schweizer Künstlerin Sophie Taeuber-Arp entwarf 1918 für die Schweizerische Werkbundausstellung in Zürich zum Puppenspiel König Hirsch die Bühnenbilder und ein Ensemble aus radikal abstrahierten Marionetten. Als anlässlich der Ausstellung die beiden Theaterautoren René Morax und Werner Wolff das Märchendrama von Carlo Gozzi neu bearbeiteten, fanden zeitgeistige Themen wie die Psychoanalyse und der Dadaismus sowie Zürcher Lokalkolorit Eingang. Mit ihren geometrisch-abstrakten Körpern und maskenhaften Gesichtern illustrieren die Figuren das Interesse der Avantgarde am Puppenspiel zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Die originalen Marionetten von Sophie Taeuber-Arp in der Sammlung des Museum für Gestaltung Zürich dürfen heute aus konservatorischen Gründen nicht mehr gespielt werden. Doch als digitale Kopien gewinnen sie neue Bewegungsfreiheiten: Über eine auf Handgesten basierte Multi-User-Oberfläche werden die Fingerbewegungen der Besucher:innen auf das Spiel der Marionetten übertragen. Mit präzisen Handbewegungen lassen sich die Arme, Beine und Körper der Figuren zu ungewöhnlichen Choreografien animieren. Jede Bewegung erschafft eine neue, abstrakte Performance aus Farben und Formen.

Der vielseitige Künstler Fred Schneckenburger gründete nach dem Zweiten Weltkrieg sein eigenes Puppencabaret in Zürich und feierte mit seinen Sketchen europaweit Erfolge. Seine expressionistisch-surrealen Stockpuppen zeichneten sich durch ihre eigenwillige Gestalt aus. Inhaltlich kritisierten die Stücke die Scheinheiligkeit und Widersprüchlichkeit des Bürgertums. Drei der Originale aus unserer Sammlung sind für diese Installation fotogrammetrisch erfasst und digitalisiert worden. Die originalen Tonbandaufnahmen wurden transkribiert und mithilfe eines Large Language Models (LLM) ins Hier und Jetzt geholt.

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Museums und in Kollaboration mit Swissnex, dem weltweit tätigen Schweizer Netzwerk für Bildung, Forschung und Innovation, wurden sechs Designer:innen und Künstler:innen aus Brasilien, China, Indien, Japan, Südafrika und den USA eingeladen, jeweils ein Exponat für die Ausstellung zu produzieren. Mithilfe von digitalen Technologien und verschiedenen gestalterischen Zugriffen eröffnen sie neue Perspektiven auf die Sammlungsbestände und heben hervor, wie viel kreatives Potenzial in den Objekten steckt.