Sites & horaires

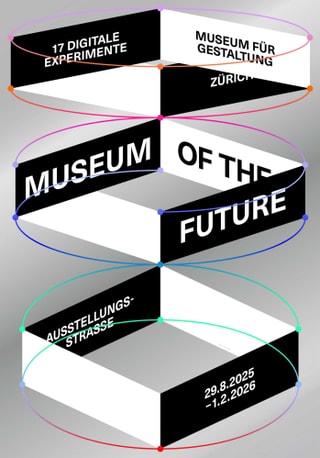

Guide numérique: Museum of the Future

Visite guidée

Glossaire

Algorithmes, prompts ou SpaceMouse : les termes techniques de l'exposition expliqués simplement.

Allemand/Anglais

Derrière les éxperiences digitales

Le numérique au musée

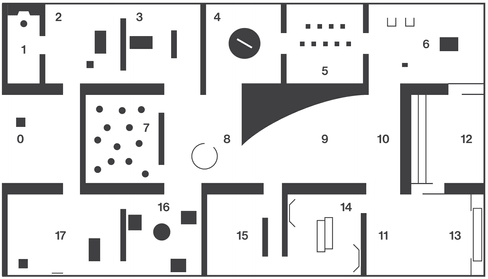

Plan de salle

Tous les textes informatifs sur les 17 éxperiences digitales

Jeffrey Shaw, AU

Le Golden Calf de Jeffrey Shaw est une œuvre pionnière de l’art digitale. Cette œuvre précoce de réalité augmentée a vu le jour au tout début de l’internet public et donc de l’ère numérique. Lorsqu’on scanne le socle, l’idole virtuelle se dévoile et sa surface brillante reflète l’espace analogique autour d’elle. Dès sa première version, la sculpture pouvait être regardée sur un moniteur portable – filaire à l’époque. L’œuvre crée ainsi une passerelle entre réalité et virtualité et fait du public qui utilise l’appareil un participant actif dans l’espace d’exposition.

Bernd Lintermann et Florian Hertweck, DE

Fascinante – ou angoissante ? TRUST AI est une œuvre d’art médiatique interactive, qui s’intéresse au rôle et à la signification du tournant numérique dans notre société. Elle se concentre notamment sur les manipulations numériques et les falsifications vidéo. Dans un dialogue avec les personnes qui la regardent, la machine recueille et analyse en un temps infime des réponses, des traits du visage ou certaines caractéristiques individuelles et crée un portrait virtuel : un faux soi d’un réalisme bluffant. La collecte des données permet à la machine de copier une personne et ainsi de lui faire dire des contrevérités.

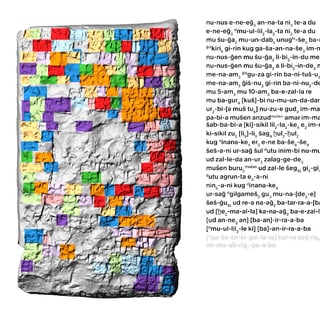

L’intelligence artificielle (IA) permet non seulement d’écrire des textes, mais aussi de les déchiffrer. C’est ce qu’illustrent clairement les projets de recherche présentés ici : grâce à des outils digitale et des algorithmes d’apprentissage automatique, on peut lire des lettres scannées, des tablettes en cunéiforme ou des rouleaux de papyrus pour la première fois ou plus facilement. Les technologies digitales offrent non seulement d’enrichir les textes avec des métadonnées, mais aussi de faciliter le traitement de gros volumes de documents écrits. La numérisation des objets physiques et l’analyse des données requièrent de nombreuses étapes de travail et la coopération de divers expert·es.

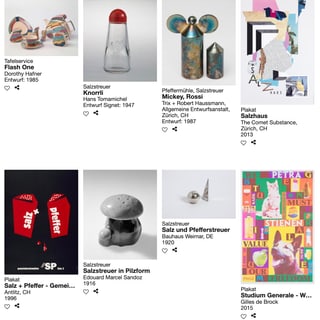

L’intelligence artificielle (IA) peut-elle faire évoluer le design ou reste-t-elle une simple source d’inspiration ? Cette installation explore la tension entre des classiques du design et des réinterprétations générées par les IA. Les algorithmes analysent des pièces iconiques de notre collection – de la chaise longue à l’épluche – et les réassemblent. En un rien de temps, il en résulte une quantité apparemment infinie d’images. Les propositions vont de variantes fonctionnelles à des visions surréalistes et testent les possibilités comme les limites des IA générateurs de vidéos et d’images.

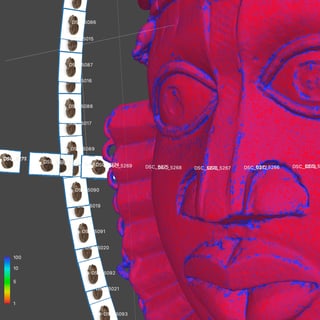

Double Truth II rassemble une série d’objets rituels jaïnistes, hindous et bouddhistes conservés dans les collections du musée Bihar en Inde. Un projet de recherche a collecté des données sur des centaines de ces œuvres à l’aide de la photogrammétrie, puis les assemblées en maquettes 3D haute résolution. L’installation étudie comment l’interaction entre différentes technologies numériques permet une copie numérique précise et une réception interactive de ces œuvres et sculptures culturelles.

Peu de biens culturels font l’objet de débats aussi vifs et variés sur la propriété légitime et la restitution que ceux du royaume du Bénin au Nigéria. En 1897, pendant la période coloniale, l’armée britannique a pillé le palais et financé cette « expédition punitive » en vendant les œuvres d’art volées à des musées et à des collectionneurs·euses. La matière première utilisée pour fondre les œuvres provenait notamment du commerce de personnes esclavagisées, raison pour laquelle un certain nombre de personnes au Nigéria comme dans la diaspora revendiquent des droits sur les originaux. Aujourd’hui, diverses initiatives cherchent des moyens de donner accès à ces objets d’art dans les musées occidentaux et africains sous forme de copies numériques.

À l’origine, le Pavillon Le Corbusier à Zurich devait être construit en béton, comme en témoignent les plans joints à la demande de permis de construire. Heidi Weber, son initiatrice et sa maîtresse d’ouvrage, parvient à convaincre le célèbre architecte de le construire en acier et en verre, ce qui se concrétise en 1967. Une reconstitution numérique offre de découvrir le projet abandonné tandis qu’une scanacquisition de nuage de points permet de se promener virtuellement dans le Pavillon bâti. On peut explorer le bâtiment et retracer l’histoire de sa conception à l’aide de plans originaux, d’une visite filmée, d’un essai photographique et de maquettes.

Les insectes comptent parmi les créations les plus variées et les plus colorées de la nature. Ils sont des virtuoses de l’adaptation et de la survie – et pourtant, l’action humaine remet l’avenir de beaucoup d’entre eux en question. Leur petite taille fait que leur beauté, leur existence ou leur disparition passe souvent inaperçue. L’installation invite à découvrir de plus près douze espèces locales d’insectes. Les maquettes digitales ont été élaborées à partir de scans 3D de spécimens réels et peuvent être agrandies, observées et étudiées sous tous les angles. Rencontrer les insectes sur un pied d’égalité peut permettre de modifier leur image et de réduire les préjugés à leur égard – et donc de changer à l’avenir notre regard sur eux.

Que ressent-on quand on explore le monde à travers les sens d’une araignée ? L’expérience de réalité virtuelle multisensorielle nous donne l’impression d’être une anyphène à chevrons, une espèce répandue en Europe qui chasse ses proies la nuit. Sa perception s’effectue par les organes sensoriels situés sur son exosquelette, dont la sensibilité détecte les moindres courants d’air et vibrations. Cette installation a été conçue dans le cadre d’un projet de recherche associant design, technologies modernes, sciences de la nature et psychologie. L’objectif est de changer notre perspective par une immersion dans un autre univers sensoriel et de nous sensibiliser davantage à la biodiversité.

Le Panorama de la bataille de Morat voit le jour à la fin du XIXe siècle à l’occasion du 400e anniversaire de cet événement historique et fait aujourd’hui partie du patrimoine culturel suisse. Cette peinture d’environ 1000 m² a été numérisée avec grande précision, et, forte de ses 1,6 terapixels, est actuellement la plus grande image numérique au monde. La présentation interactive de ce tableau, enrichi d’éléments 3D et d’un paysage sonore aux multiples facettes, offre de l’explorer dans les moindres détails et bien au-delà de son format traditionnel. Jusqu’à présent, sa taille empêchait de percevoir les nuances dans la peinture des divers éléments et scènes – la version digitale permet désormais de les voir.

Que deviennent les costumes du Ballet triadique d’Oskar Schlemmer (1922), lorsqu’ils sont générés par une intelligence artificielle et réinterprétés dans une performance numérique ? Triadic Triptych reprend la vision de Schlemmer, qui consistait à représenter le corps humain sous forme géométrique, et exploite les données des mouvements de danseuses et de danseurs pour transformer les costumes originaux iconiques en nouvelles formes plastiques.

Dans leurs projets, les étudiant·e·s de la mineure Digital Play de la Zürcher Hochschule der Künste (Haute école des arts de Zurich) travaillent sur le spectacle de marionnettes König Hirsch (1918) en se concentrant sur les marionnettes de Sophie Taeuber-Arp. Son approche du design les a amenés à créer quatre « Playful Experiences » inédites, qui permettent de découvrir l’interaction sophistiquée et méthodique entre la couleur, la forme et le mouvement des 17 personnages. Les réinterprétations numériques des marionnettes mettent en évidence l’intemporalité du vocabulaire formel de Taeuber-Arp. Les interfaces élaborées par leurs soins invitent à influencer activement l’action sur les écrans.

Le court métrage est le fruit d’une étude expérimentale du spectacle de marionnettes König Hirsch (1918) menée par les étudiant·es de la mineure Cinematic Narration in Virtual Spaces de la Zürcher Hochschule der Künste (Haute école des arts de Zurich). Entièrement généré par ordinateur, le film montre que les outils numériques permettent de créer ses propres formes d’expression artistique dans l’espace digital. Pour ce faire, les étudiant·es ont utilisé la capture de mouvement (Motion Capture) pour se glisser dans les maquettes 3D des personnages conçus par leurs soins – ou encore guider des caméras virtuelles et créé des ambiances lumineuses numériques.

Le mouvement joue un rôle important dans l’œuvre protéiforme de Sophie Taeuber-Arp. Ses expériences de danseuse expressionniste ont certainement influencé la création de ses marionnettes pour la pièce König Hirsch (1918). Cet aspect, tout particulièrement, est impossible à présenter dans une exposition classique avec vitrines. C’est pour cela que les marionnettes ont été reproduites numériquement à partir de photos des originaux et qu’elles invitent désormais à une inversion des rôles dans un théâtre virtuel : le public devient l’acteur qui dirige les mouvements des marionnettes en mobilisant l’intégralité de son corps.

Sophie Taeuber-Arp, CH

En vue de l’exposition du Werkbund suisse à Zurich, l’artiste suisse Sophie Taeuber-Arp conçoit en 1918 les décors et un ensemble radicalement abstrait de marionnettes pour la pièce König Hirsch. Lorsque René Morax et Werner Wolff, les deux dramaturges, revisitent la fable théâtrale de Carlo Gozzi en amont de cette exposition, ils y intègrent des thèmes alors en vogue, tels que la psychanalyse et le dadaïsme, en les pimentant d’une touche zurichoise. Avec leurs corps géométriques abstraits et leurs visages aux allures de masques, les personnages illustrent l’intérêt de l’avant-garde du début du XXe siècle pour le théâtre de marionnettes.

Pour des raisons conservatoires, il est aujourd’hui impossible de présenter un spectacle avec les marionnettes originales de Sophie Taeuber-Arp se trouvant dans les collections du Museum für Gestaltung Zürich. Mais des copies numériques leur donnent une nouvelle liberté de mouvement : les mouvements des doigts du public sont transférés au jeu des marionnettes grâce à une interface multi-utilisateurs basée sur les gestes de la main. Des mouvements manuels précis permettent d’animer les bras, les jambes et le corps des personnages afin d’inventer des chorégraphies surprenantes. Chaque mouvement crée une nouvelle performance abstraite de couleurs et de formes.

Après la Seconde Guerre mondiale, Fred Schneckenburger fonde à Zurich son propre cabaret de marionnettes, le Puppencabaret. Les sketches de cet artiste aux multiples talents rencontrent le succès dans toute l’Europe. Ses marionnettes à tige expressionnistes et surréalistes se distinguent par leur apparence singulière. Sur le fond, les pièces dénoncent l’hypocrisie et les contradictions de la bourgeoisie. Pour cette installation, trois originaux de notre collection ont été mesurés par photogrammétrie, puis numérisés. Les enregistrements d’époque sur bande magnétique ont fait l’objet d’une transcription et ont été importés dans le présent grâce à un Large Language Model (LLM).

À l’occasion du 150e anniversaire du musée et en collaboration avec Swissnex, le réseau mondial suisse dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation, six designers et artistes originaires du Brésil, de Chine, d’Inde, du Japon, d’Afrique du Sud et des États-Unis ont été invités à concevoir une œuvre pour l’exposition. Au moyen de technologies numériques et de diverses approches conceptuelles, ils et elles ouvrent de nouvelles perspectives sur les fonds de la collection et mettent en valeur le potentiel créatif des objets.