Sedi e orari di apertura

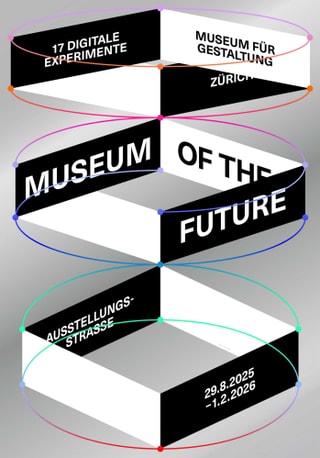

Guida digitale: Museum of the Future

Guida breve

Glossario

Algoritmi, prompt o SpaceMouse: i termini tecnici della mostra spiegati in modo semplice.

Tedesco/Inglese

Dietro gli esperimenti

La digitalizzazione nei musei

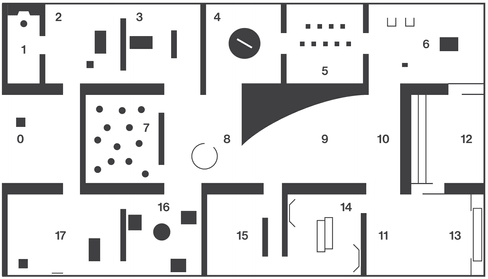

Pianta delle sale

Tutti i testi informativi relativi ai 17 esperimenti

Jeffrey Shaw, AU

Golden Calf di Jeffrey Shaw è un’opera pionieristica dell’arte mediatica. È stata una delle prime installazioni di realtà aumentata, nata agli albori dell’Internet pubblico e di conseguenza dell’era digitale. Se si scansiona la base, si svela l’oggetto di culto virtuale e, allo stesso tempo, l’ambiente analogico circostante si riflette sulla sua superficie lucida. Già nella sua prima versione la scultura poteva essere visualizzata sul monitor portatile, per quanto ancora dotato di un cavo da computer. L’opera crea così un ponte tra realtà e virtualità e, grazie al dispositivo, permette ai visitatori di partecipare attivamente allo spazio espositivo.

Bernd Lintermann e Florian Hertweck, DE

Affascinante – o perturbante? TRUST AI è un’opera d’arte mediatica interattiva che tematizza ruolo e significato del cambiamento digitale nella nostra società. Al centro dell’interesse sono qui poste, in particolare, le manipolazioni digitali e le falsificazioni video. In un dialogo con lo spettatore, la macchina raccoglie e analizza risposte, tratti del viso o caratteristiche personali in un lasso di tempo molto breve e crea un’immagine virtuale: un falso sé che sembra ingannevolmente reale. La raccolta dei dati consente alla macchina di imitare una persona e quindi di metterle in bocca anche delle falsità.

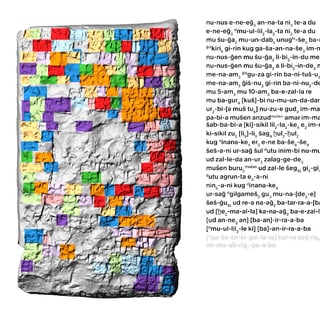

L’intelligenza artificiale (IA) può essere utilizzata non solo per scrivere testi, ma anche per decifrarli. Lo dimostrano chiaramente i progetti di ricerca qui presentati: lettere scansionate, tavolette cuneiformi o rotoli di papiro possono essere letti per la prima volta in forma semplificata utilizzando strumenti digitali e algoritmi per l’apprendimento meccanico. Le tecnologie digitali non solo consentono di arricchire i testi con metadati, ma facilitano anche l’elaborazione di grandi quantità di documenti scritti. La digitalizzazione degli oggetti fisici e la valutazione dei dati richiedono numerose fasi di lavoro e la collaborazione di diversi specialisti.

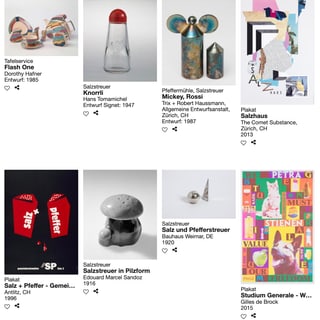

L’intelligenza artificiale (IA) può contribuire allo sviluppo del design o resta unicamente una fonte di ispirazione? Questa installazione esplora la tensione tra i classici del design e le reinterpretazioni generate dall’intelligenza artificiale. Le icone della nostra collezione – dalla chaise longue al pela – vengono analizzate e riassemblate da algoritmi. In questo modo si crea una quantità apparentemente infinita di materiale figurativo in un lasso di tempo molto breve. I risultati spaziano da varianti funzionali a visioni surreali ed esplorano le possibilità e i limiti dell’intelligenza artificiale nel generare video e immagini.

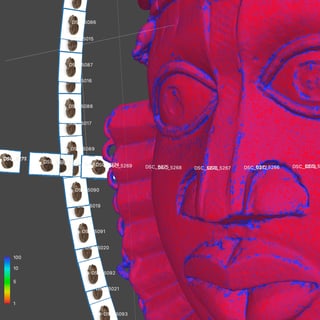

Double Truth II raccoglie una serie di oggetti di culto delle tradizioni jain, hindu e buddista appartenenti alle collezioni del Bihar Museum in India. Nell’ambito di un progetto di ricerca, è stata utilizzata la fotogrammetria per documentare centinaia di queste opere e compilarle in modelli 3D ad alta risoluzione. L’installazione intende verificare come l’interazione di diverse tecnologie digitali possa consentire di fornire copie digitali precise e garantire la ricezione interattiva di questi prodotti culturali e di queste sculture.

Pochi dibattiti sulla legittima proprietà e la restituzione di beni culturali sono così vivi e partecipati come quello relativo al caso delle opere d’arte del Regno del Benin in Nigeria. Nel 1897, durante l’era coloniale, l’esercito britannico saccheggiò il palazzo reale e finanziò questa stessa «spedizione punitiva» vendendo l’arte saccheggiata a musei e collezionisti. La materia prima per la fusione delle opere proveniva dal commercio di persone schiavizzate, motivo per cui sia in Nigeria che tra gli ambienti della diaspora si rivendica la restituzione dei pezzi originali. Diverse iniziative stanno ora cercando una via per renderli accessibili come copie digitali nei musei occidentali e africani.

Il Pavillon Le Corbusier di Zurigo fu originariamente progettato come edificio in cemento. Lo testimoniano, in particolare, i piani della domanda di costruzione. Nel 1967, l’iniziatrice e committente Heidi Weber riuscì a convincere il famoso architetto Le Corbusier a realizzare l’edificio in acciaio e vetro. Una ricostruzione digitale riporta in vita il progetto scartato, con l’edificio in cemento, mentre una scansione a nuvola di punti permette ai visitatori di camminare virtualmente attraverso il padiglione che è stato effettivamente costruito. Piani originali, un filmato, un saggio fotografico e modelli sono utilizzati per esplorare l’edificio e ripercorrere la sua storia progettuale.

Gli insetti sono tra le creazioni più varie e colorate della natura. Sono maestri di adattamento e sopravvivenza, eppure, nonostante questo, l’influenza dell’uomo sta mettendo a rischio il futuro di molti di loro. A causa delle dimensioni minuscole, la loro bellezza, la loro esistenza e la loro scomparsa rimangono spesso inosservate. L’installazione invita a conoscere più da vicino dodici specie di insetti locali. I modelli digitali sono stati allestiti a partire da scansioni a tre dimensioni di esemplari autentici e possono essere ingranditi, osservati e studiati da tutti i lati. L’incontro ad altezza d’occhi può mutare l’immagine che si ha degli insetti e ridurre i pregiudizi, in modo che in futuro siano visti in modo diverso.

Cosa si prova a vivere il mondo attraverso i sensi di un ragno? L’esperienza multisensoriale di realtà virtuale offre la sensazione di essere un ragno che la notte va a caccia delle sue prede. Il ragno percepisce attraverso gli organi sensoriali posti sull’esoscheletro, i quali registrano le correnti d’aria e le vibrazioni più sottili. L’installazione è stata sviluppata nell’ambito di un progetto di ricerca che unisce design, tecnologie moderne, scienze naturali e psicologia. Lo scopo è quello di adottare una nuova prospettiva immergendosi in un altro mondo sensoriale e sensibilizzando così alla biodiversità.

Il dipinto panoramico La battaglia di Morat fu realizzato alla fine del xix secolo per celebrare il 400° anniversario dell’evento storico ed è ora parte del patrimonio culturale svizzero. Il dipinto, che raggiunge un’estensione di circa 1000 m2, è stato digitalizzato in ogni dettaglio ed è attualmente l’immagine digitale più grande al mondo con 1,6 terapixel. La sua presentazione interattiva permette di esplorare l’opera, arricchita da elementi 3D e da un paesaggio sonoro sfaccettato, oltre il suo formato tradizionale e in tutti i particolari. A causa delle sue dimensioni, finora non era possibile cogliere le differenze nella resa pittorica dei singoli elementi e delle scene del dipinto, ciò che invece diventa possibile grazie alla sua riproduzione digitale.

Cosa succede ai costumi del Balletto triadico (1922) di Oskar Schlemmer quando vengono generati da un’intelligenza artificiale e reinterpretati in una performance digitale? Triadic Triptych tiene conto degli sforzi di Schlemmer per rappresentare il corpo umano in forme geometriche, utilizzando i dati di movimento dei ballerini per trasformare i costumi originali in nuove forme scultoree.

Gli studenti del Minor Digital Play della Zürcher Hochschule der Künste hanno dedicato i loro progetti allo spettacolo di marionette König Hirsch (1918), concentrandosi sulle marionette di Sophie Taeuber-Arp. Ispirandosi allo stile di Taeuber-Arp, sono state create quattro nuove «Playful experiences» che danno vita al sofisticato e regolare gioco di colori, forme e movimenti delle 17 figure. Le reinterpretazioni digitali delle marionette sottolineano l’atemporalità del linguaggio formale di Taeuber-Arp. Le interfacce sviluppate a questo scopo invitano i visitatori a partecipare attivamente a ciò che accade sugli schermi.

Il cortometraggio è il risultato di un confronto sperimentale con il teatro di marionette König Hirsch (1918) da parte degli studenti del Minor di studi Cinematic Narration in Virtual Spaces della Zürcher Hochschule der Künste. È stato generato interamente al computer e mostra come gli strumenti digitali possano essere utilizzati per trovare le proprie forme di espressione artistica nello spazio digitale. Gli studenti hanno utilizzato la cattura del movimento per calarsi nei modelli 3D di personaggi progettati da loro stessi, oppure hanno azionato telecamere virtuali e creato atmosfere di luce digitale.

Il movimento svolge un ruolo importante nella poliedrica opera di Sophie Taeuber-Arp. La sua esperienza come danzatrice espressiva ha certamente influenzato anche la progettazione delle marionette per la pièce König Hirsch (1918). Questo aspetto in particolare non può essere rappresentato in una classica esposizione in vetrina. Le marionette sono state quindi ricreate digitalmente sulla base di fotografie degli originali e ora invitano i visitatori a un gioco di ruoli in un teatro virtuale: gli spettatori sono interpreti che controllano i movimenti delle marionette con tutto il loro corpo.

Sophie Taeuber-Arp, CH

Nel 1918 l’artista svizzera Sophie Taeuber-Arp progettò le scenografie e un ensemble di marionette radicalmente astratte per lo spettacolo di marionette König Hirsch per l’esposizione dello Schweizerischer Werkbund a Zurigo. Quando i drammaturghi René Morax e Werner Wolff rielaborarono la fiaba teatrale di Carlo Gozzi, vennero incorporati temi contemporanei come la psicoanalisi e il dadaismo e fu aggiunto un po’ di colore locale zurighese. Con i loro corpi geometrico-astratti e i volti simili a maschere, le figure illustrano l’interesse dell’avanguardia per le marionette all’inizio del xx secolo.

Le marionette originali di Sophie Taeuber-Arp nella collezione del Museum für Gestaltung Zürich oggi non possono più essere messe in scena per motivi di conservazione. Come copie digitali acquistano, tuttavia, una nuova libertà di movimento: grazie a una superficie multiutente basata sui gesti delle mani, i movimenti delle dita dei visitatori possono essere trasposti alle marionette. Le braccia, le gambe e i corpi si lasciano animare con precisi gesti delle mani creando coreografie inedite. Ogni movimento crea una nuova performance astratta di forme e colori.

Dopo la Seconda guerra mondiale, l’artista poliedrico Fred Schneckenburger fondò a Zurigo il suo cabaret di marionette, riscuotendo successo con i suoi sketch in tutta Europa. Le sue marionette a bastone espressioniste e surreali si distinguevano per le loro forme originali, mentre le pièce criticavano l’ipocrisia e le contraddizioni della borghesia. Tre marionette originali appartenenti alla nostra collezione sono state sottoposte a fotogrammetria e digitalizzate per la presente installazione. Le registrazioni sonore originali su nastro sono state trascritte e attualizzate con l’aiuto di un Large Language Model (LLM).

In occasione del 150° anniversario del museo e in collaborazione con Swissnex, la rete svizzera per l’istruzione, la ricerca e l’innovazione attiva a livello globale, sei designer e artisti e artiste provenienti da Brasile, Cina, India, Giappone, Sudafrica e Stati Uniti sono stati invitati a produrre un’opera per la mostra. Con l’aiuto delle tecnologie digitali e di diversi approcci creativi, i loro contributi aprono nuove prospettive sul patrimonio della collezione facendo emergere il potenziale creativo insito negli oggetti.